Jan Kuhlmann:

Messen, Steuern, Regeln im Kreislauf des Beitragswesens.

Beitragsdatenverarbeitung

Der große Plan: EDV-Kontrolle der Behandlungen

Prüfung der ärztlichen Leistungen

Die Hoffnungen

Selbstbedienung und Selbstbeteiligung

Messen, Steuern und Regeln in der Gesundheitsmaschine

Steuerung der medizinischen Weltsicht

Der medizinische Lebenslauf

1989 arbeitete ich als Programmierer bei einer

Krankenkasse. Es war das Jahr, nachdem das Gesundheitsreformgesetz verabscheidet worden

war. Für Fachleute hieß das Gesundheitsreformgesetz schon damals SGB V..

Sozialgesetzbuch, Fünftes Buch. Darin sind Grundlagen der gesetzlichen

Krankenversicherung geregelt. Ein ganzes Kapitel: “Versicherungs- und Leistungsdaten.

Datenschutz” mit 21 Paragraphen behandelt die automatische Verarbeitung der

Informationen, die mit der Behandlung der krankenversicherten Menschen zu tun haben. Von

all dem, was die einundzwanzig Paragraphen vorschrieben und ermöglichten, war 1989 nichts

realisiert. Bis heute, 1995, ist nur ein Bruchteil davon verwirklicht. Ich bekam zusammen

mit Kolleginnen und Kollegen die Aufgabe, in einer Projektgruppe diese Umsetzung des

Zehnten Kapitels des SGB V. in die Wirklichkeit der Krankenkasse vorzubereiten.

Jedesmal, wenn ich diese §§ 284 bis 305 genauer

ansah, wurde mir schwindlig. Allein schon, wenn ich abzuschätzen versuchte, wie viel

Platz auf den Festplatten des Rechenzentrums für die Informationen gebraucht würde, die

die Krankenkasse bis jetzt noch jedes Quartal auf Zehntausenden von Krankenscheinen in

großen braunen Pappkartons bekam. Und was das kosten würde. Aber wenn es nur das gewesen

wäre. Programmierer haben wenig Illusionen über Datenschutz. Bei den Krankenkassen sind

auch die Gehälter aller Versicherten gespeichert, und in der EDV-Abteilung mußten

einfach einige wissen, wie man da herankam. Irgend jemand kam auch an die optimal

geschützten Informationen über die versicherten Beschäftigten unserer Kasse selbst und

konnte das Gehalt der Abteilungsleiter nachsehen. Nach dem neuen Gesetz sollten in diesem

offenen System auch die Diagnosen unserer Krankmeldungen, die an uns verübten

Behandlungen der Ärzte und die Arzneimittel stehen, die unsere Versicherten und wir

verschrieben bekommen.

Wenn es nur um den Zugang ginge, wäre das halb so

schlimm. In der Regel würde es mich und andere Programmierer wenig interessieren , ob

Sonja Walzmann aus Pirmasens im letzten Quartal ihre Schulter röntgen ließ, oder ob

Franz Hegewisch in Erlangen beim Masseur war. Unsere Programme würden dafür sorgen, daß

Facharzt und Masseur ihr Geld bekommen, und damit gut. Das Schwindelgefühl bei meiner

Arbeit kam auf, wenn ich daran dachte, daß Datenkreisläufe nicht nur das Mühlrad des

Bruttosozialproduktes antreiben, sondern auch benutzt werden zum Messen, Steuern und

Regeln der Lebenssituationen zahlloser nichtsahnender Menschen durch andere, die Macht

dazu haben.

An der Wand eines Gruppenleiters in der EDV unserer

Kasse hing damals ein Diagramm von der Größe zweier Plakate. Zahllose Pfeile zwischen

etwa 50 kleinen Kästchen markierten darauf den verschlungenen Weg von Informationen -

Datensätzen - durch viele Programme und Rechner. Stolz erklärte der Programmierer den

dargestellten Vorgang, der “Produktionskreislauf” hieß. Produktion im

Unterschied zu Test, es handelte sich um die “echten”, die

“Produktions”daten. “Kreislauf”, weil die Datensätze durch die

verschiedenen Rechner eine insgesamt kreisförmige Bewegung vollzogen und am Ende,

vielfach überprüft, gespeichert und statistisch verarbeitet, zu ihrem Ursprung

zurückkehrten.

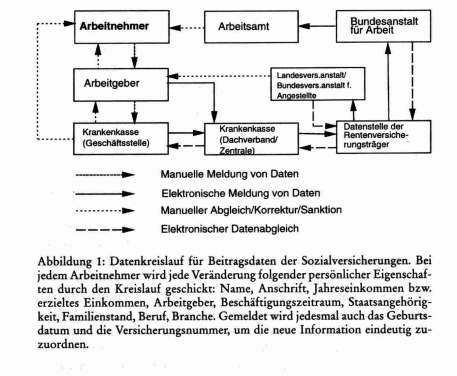

In der bisherigen Krankenkassen-EDV geht es um

Beitragsdaten, um Informationen, die die Krankenkasse oder andere Sozialversicherungen

benötigen, um ihre Beiträge einzuziehen und ihre Mitglieder zu verwalten (Abbildung 1).

Eigentlich ist das harmlos, Sozialversicherung kostet nun mal Geld. Aber man kann die

Daten, die man eigentlich nur zum Kassieren braucht, per EDV auch zum Messen, Steuern und

Regeln einsetzen.

Ein paar Monate vorher mußte ich einmal alle

Geschäftsstellen der Krankenkasse nach Zahl der verwalteten Mitglieder und nach

Beitragseinnahmen pro Mitarbeiter absteigend sortieren. Am Ende der Liste sollten die

Geschäftsstellen stehen, die am wenigsten Beiträge einbrachten. Es kostete ein paar

Stunden, Daten aus der Mitglieder- und Beitragsverwaltung mit solchen aus dem

Personalwesen zu verbinden und die Liste zu erstellen. Die meiste Zeit war ich mit der

Erstellung schöner Balkendiagramme beschäftigt. Später sind die letzten acht

Geschäftsstellen meiner Liste geschlossen worden - das war der Sinn der Sache. Weitere

werden wahrscheinlich folgen (die Liste wird natürlich aktualisiert). In den

geschlossenen Geschäftsstellen betreute vorher je eine Mitarbeiterin ein paar hundert

Mitglieder. Die Betroffenen, auch Alte und Kranke ohne eigenes Auto, müssen jetzt zur

nächsten Geschäftsstelle, manchmal 50 km weiter weg, fahren. Natürlich war eine solche

Anwendung nicht in den Gesetzen vorgesehen, die die Erfassung und Verarbeitung der

Beitragsdaten regeln. Aber sie gehörte zu den ziemlich naheliegenden Dingen, die man mit

den Daten machen kann und darf. Als ich mich mit dem “elekronischen

Krankenschein” befassen mußte, habe ich mir überlegt, wie man die Informationen

über Arztbesuche der Versicherten zum Messen, Steuern, Regeln benutzen wird. Entsprechend

dem Programmierer-Motto: Was machbar ist, wird irgendwann einmal gemacht. Daher das

Schwindelgefühl. Ich fing an, genauer hinzuhören, wenn über Krankheit und soziale

Selektion oder über Gentests bei Einstellungen geredet wurde.

Datenverarbeiter lieben Validität und Konsistenz von Daten. Validität heißt, daß die gespeicherten Daten die Einheiten der “realen Welt” immer richtig bezeichnen. Jedesmal wenn z.B. jemand umzieht, muß durch ein festes Verfahren gesichert sein, daß die neue Anschrift dem Computer bekannt wird. Kein einziger Umzug darf lange unbemerkt bleiben. Konsistenz heißt, daß die Daten in sich widerspruchsfrei sind, und daß an mehreren Stellen gespeicherte Daten, die dasselbe bezeichnen (z.B. die Anschrift einer Person), immer gleich sein müssen. Validität und Konsistenz werden von deutschen Verwaltungen am liebsten durch einen geschlossenen Kreislauf von Übermittlungen gesichert, in den der betroffene Informationslieferant mittels Auskunftspflichen möglichst eng hineingeflochten wird.

Dieser Kreislauf funktioniert schon seit 25 Jahren,

ohne daß man besonderen Grund zur Klage gehabt hätte. Das Schöne daran ist, daß die

Sozialversicherungen auf all das, worüber sie bisher in Computern Informationen

sammelten, so gut wie keinen Einfluß hatten. Sie konnten Arbeitgeber, Einkommen,

Staatsangehörigkeit oder Beruf der Menschen zwar messen, aber weder steuern noch regeln.

Man wäre erstaunt, wenn man wüßte, wieviele Tonnen Papier mit höchst detaillierten

Statistiken über die Versicherten jeden Monat ausgedruckt werden. Von allen

EDV-überwachten Größen konnten die Krankenversicherungen aber bisher nur ihre

Organisationen, ihre Erweiterungspläne und ihre Beitragssätze ändern. Sie mußten

bisher ihre Pläne an Entwicklungen in der Gesellschaft anpassen, statt umgekehrt.

Die Krankenversichertenkarte, die inzwischen

eingeführt wurde, ist ein kleiner Teil des großen EDV-Plans, der 1989 ins SGB V.

aufgenommen wurde. Sein Kernstück sind die

295-300 SBG V., die die Abrechnung ärztlicher

Leistungen und die Prüfung der Ärzte und Krankenhäuser regeln.

295 Abs. 2 schreibt vor, daß zukünftig die

Kassenärztlichen Vereinigungen Abrechnungen über sämtliche ärztlichen Leistungen an

die Kassen auf Wunsch auf Datenträgern liefern müssen. Gemäß

296 müssen die Kassenärztlichen Vereinigungen und

die Krankenkassen zusätzlich in jedem Quartal über jeden Behandlungsfall umfangreiche

Daten auf Datenträgern austauschen. Der Austausch läuft darauf hinaus, daß für beide

Seiten das gesamte Verhalten jedes einzelnen Arztes und jeder einzelnen Ärztin bis in die

Einzelheiten EDV-transparent gemacht wird. Nicht nur die vom Arzt abgerechneten Leistungen

und die Diagnosen, sondern auch seine Krankschreibungen, Verschreibungen von Arzneimitteln

und Heil- und Hilfsmitteln, die Überweisungen zu anderen Ärzten, die

Krankenhauseinweisungen und die angeordnete Krankengymnastik, Psychotherapie oder Massage

werden EDV-überprüft.

Gemäß § 297 werden darüber hinaus in jedem

Quartal für eine Stichprobe von 2 % der Ärzte diese Informationen arzt- und

patientenbezogen übermittelt. Insoweit ist das Arztgeheimnis aufgehoben. Wesentlicher

Zweck der Datenübermittlung ist die Kontrolle der Ärzte. Diese Kontrolle wird zukünftig

gemeinsam von Kassenärztlichen Vereinigungen und Krankenkassen durchgeführt. Das

Verfahren dazu ist in § 106 SGB V. geregelt. Prüfungsmaßstäbe sind Durchschnittswerte

und Richtgrößen.

Auch heute schon werden die Abrechnungen der

Ärztinnen und Ärzte geprüft. Sie prüfen sich gegenseitig in ihrer Kassenärztlichen

Vereinigung. Das Gesamteinkommen aller Ärzte ist “gedeckelt”, es darf nicht

mehr steigen. Rechnen sie mehr ab, wird einfach der Stücklohn pro Leistung gekürzt. Der

Einzelne kann trotzdem mehr verdienen, wenn er auf Kosten seiner Kollegen viel mehr

Leistungen abrechnet. Damit nun kein wildes Wett-Abrechnen der Ärzte beginnt und die

Preise pro Leistung nicht ins Bodenlose fallen, haben die Ärzte die Selbstkontrolle

eingeführt. Schon dieser bisherigen Prüfpraxis liegt die Vorstellung zugrunde, daß es

für eine bestimmte Diagnose die optimale und wirtschaftlichste Behandlung gibt (Spiolek

1992, 212). Die Tätigkeit einer Ärztin gleicht nach dieser Vorstellung der eines guten

Ingenieurs, der an einer Maschine einen Schaden feststellt und die optimalen Maßnahmen

zur Behebung ergreift, wobei jede beliebige gut ausgebildete Kollegin jeden einzelnen

Handgriff genau so machen würde.

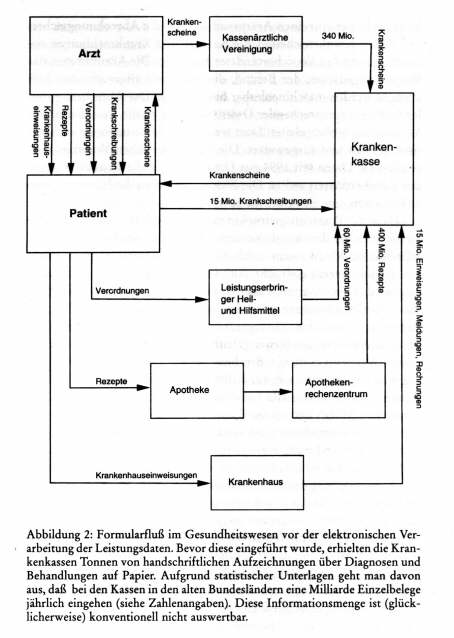

Diese im Gesetz vorgesehene Prüfung der ärztlichen

Leistungen nach Durchschnittswerten geht von der Hypothese aus, daß der Durchschnitt

aller Ärzte einer Fachrichtung in jedem Quartal zutreffenderweise immer die gleichen

Krankheiten bei den Patienten feststellt und diese entsprechend dem definierten

“optimalen” Stand der ärztlichen Kunst behandelt (Baader 1983: 3f; Ratajczak

1992: 247). Dadurch muß es bei allen Ärzten einer Fachgruppe immer zum gleichen

Leistungsspektrum kommen: hinsichtlich der Aufteilung der Leistungen z.B. in technische

und nicht technische Leistungen, hinsichtlich der Summe der Einnahmen pro Krankenschein,

sogar hinsichtlich jeder einzelnen Ziffer der Gebührenordnung für Ärzte (Ratajczak

1992: 246). Wenn die Ärztin von der durchschnittlichen Punktzahl pro Schein, dem

“Scheinschnitt”, um bis zu 20 % nach oben abweicht, wird das hingenommen als

normale Streuung beim “Patientengut”. Bei einer Abweichung nach oben zwischen 20

% und 50 % wird eine Einzelfallprüfung vorgenommen, bei der einzelne Behandlungen

mit dem “Stand der Kunst” verglichen werden. Bei Verstößen dagegen werden

Kürzungen verhängt. Liegt die Abweichung über 50 %, ist eine solche Einzelfallprüfung

nicht mehr nötig für den Vorwurf des unwirtschaftlichen Verhaltens. Das Honorar wird

automatisch gekürzt. Bei einzelnen Gebührenziffern setzen die Überprüfungen bei 50 %

Überschreitung ein, die automatischen Kürzungen bei 100 % (Brüggemann/Mader 1990: 174).

Dem medizinischen Laien muß dieses System geradezu

absurd erscheinen. Das Verhältnis zwischen Ärztin und Patientin ist ein Verhältnis

zwischen Menschen, und dieses Verhältnis entzieht sich jeglicher Standardisierung und

Normierung. Die Kontrollen bewirken, daß die Ärzte die Patienten nicht mehr als

Individuen, sondern als Instanzen der Klasse Patient sehen, die in die statistisch am

besten passende Schublade einsortiert werden müssen. Die logische Unstimmigkeit dieses

Systems zeigt sich z.B. daran, daß zwar die Ärztinnen, die mehr Leistungen abrechnen als

der Durchschnitt, bestraft werden, weil der Durchschnitt den “Stand der Kunst”

repräsentiert; daß aber den Ärztinnen, die wesentlich weniger abrechnen, nichts

geschieht, auch wenn sie nach unten noch weiter vom “Stand der Kunst” abweichen.

Nach dem Gesetz sollen die Behandlungen von

Allgemeinärztinnen bald nach “Fallkomplexpauschalen” bezahlt werden, deren

Höhe sich nach der Schwere der festgestellten Krankheit richtet. Wenn der Arzt eine

bestimmte Krankheit feststellt, soll er künftig zur Behandlung einen festen Betrag als

Honorar für sich selbst und einen weiteren Betrag für Medikamente, Heil- und Hilfsmittel

bekommen. Dasselbe System wird im Krankenhaus eingeführt (§ 87 Abs. 2a SGB V., § 17

Abs. 2a Krankenhausfinanzierungsgesetz). Das Prinzip des Kontrollsystems für

Einzelleistungen wird zur Zeit in Projekten auf die Diagnose-Pauschalen der Krankenhäuser

übertragen. Die festgestellten Krankheiten werden damit ähnlich kontingentiert und

standardisiert, wie jetzt die Behandlungen. So, wie die Ärztinnen jetzt in jedem Quartal

einen Vorrat an Tätigkeiten und Medikamenten unter den Patienten aufteilen, werden sie

zukünftig einen Vorrat an Krankheiten zuweisen müssen. Kein Arzt darf dann in einem

Quartal mehr Allergien als Schnupfen feststellen.

Bei der Verschreibung von Arzneimitteln können statt

Durchschnittswerten auch Richtgrößen zur Prüfung herangezogen werden, die zwischen

Ärzten und Kassen ausgehandelt werden. Auch alle anderen ärztlichen Tätigkeiten

(Krankschreibungen, Krankenhauseinweisungen usw.) sollen nach

106 SGB V. an Durchschnittswerten gemessen werden.

Das System läuft darauf hinaus, daß der Arzt in jedem Quartal ein begrenztes Kontingent

an Geld für Medikamente, an Krankschreibe-Tagen und Überweisungen in Krankenhäuser zur

Verfügung bekommt. Die Höhe des Kontingentes bemißt sich nach dem Durchschnitt ihrer

Kollegen oder nach politisch verordneten Richtwerten. Nur diese feste Menge darf unter den

Patienten aufgeteilt werden. Gesundheitsleistungen werden rationiert, möglichst, ohne

daß die Patienten es bemerken.

Nach aktuellen Planungen der Ortskrankenkassen und

des Bundesministeriums für Gesundheit soll die Kontrolle aber viel weiter hinunter gehen.

Bis jetzt wird nur statistisch geprüft, ob das gesamte Abrechnungsverhalten eines Arztes

auffällig ist oder nicht. Nur bei Auffälligkeiten prüft man die einzelnen Behandlungen.

In Zukunft soll jeder einzelne Behandlungsfall, auch über längere Zeit als ein Quartal,

darauf überprüft werden. ob Diagnose und Therapie “plausibel” sind.

Wissenschaftler sind schon dabei, im Auftrag der Verbände Profile für

“richtige” Behandlungen zu bilden. Warum auch nicht, könnte man denken. Bei der

Diagnose Lungenentzündung darf ein Arzt keine Massage verschreiben, aber Antibiotika. Bei

Verstauchung darf es keine Beruhigungspillen geben, aber einen Verband und eine

Röntgenaufnahme. Das kann per Computer geprüft werden.

Bei jedem einzelnen Patienten soll der Arzt in

Zukunft nicht nur daran denken, was seiner Meinung nach dem Patienten fehlt, und was

dieser haben will. Wenn er eine Massage verschreiben will, muß er überlegen: “Habe

ich noch Geld für Massagen übrig?” “Brauche ich diese Massagen für andere

Patienten dringender als für diesen?” “Welche Krankheit müßte ich

feststellen, um eine Massage zu rechtfertigen?” “Darf ich diese Krankheit noch

feststellen, oder habe ich davon schon zu viele in diesem Quartal?” “Welche

Medikamente darf ich bei dieser Diagnose verschreiben, welche nicht?” Die Papierform

muß stimmen, bei jedem einzelnen Patienten. Die Ärzte werden damit genötigt, sich mehr

und mehr als Verwaltungsbeamte der Ärzteverbände und Krankenkassen zu verhalten.

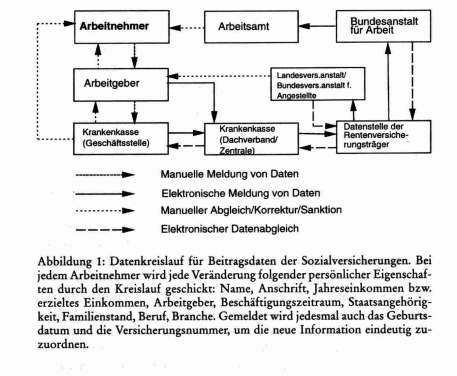

Kernstück dieses Projektes war die Ausstattung aller

Versicherten (ca. 85 % der Bevölkerung) mit einer Krankenversichertenkarte, auf der

persönliche Daten in einem Microchip gespeichert sind, insbesondere Name, Anschrift, die

Krankenkasse und die Versichertennummer. Die Ärzte wurden auf Kosten der Versicherten

durchgängig mit Geräten ausgestattet, in denen die Karten gelesen werden können. In der

einzelnen Arztpraxis werden die Abrechnungsscheine (früher: Krankenscheine), die Rezepte

und Krankmeldungen automatisch mit den Versichertendaten bedruckt. Die Arztnummer, das

Behandlungsdatum, der Befund, die vom Arzt abgerechneten Leistungen werden maschinenlesbar

hinzugefügt. Der Abrechnungsbeleg (oder ein entsprechender Datensatz) wird an die

Kassenärztliche Vereinigung weitergeleitet. Dort werden die Informationen automatisch

gelesen und ausgewertet. Die Kassenärztlichen Vereinigungen reichen die Daten seit 1994

per Datenträger an die Landesverbände der Krankenkassen weiter. Die Kassen speichern die

Informationen in Rechnern, um die Ärzte zu überprüfen.

Das in der Praxis ausgedruckte maschinenlesbare

Rezept muß der Versicherte bei der Apotheke einreichen. Dort wird zu jedem verschriebenen

Medikament noch die Pharmazentralnummer erfaßt und auf das Rezept gedruckt. Auf diesem

Rezept stehen jetzt Kennzeichen des Versicherten, seiner Krankenkasse, des Arztes, der

Apotheke, der Medikamente, sowie die Preise - alles maschinenlesbar. Das Rezept wird von

einem Lesegerät erfaßt, als Datensatz an ein Apotheken-Rechenzentrum weiter geleitet und

von dort an die Krankenkasse. Dort wird es im Großrechner gespeichert. Das gleiche gilt

von allen anderen Rezepten, z.B. für Brillen, Rollstühle, Verbände. Bei den

Krankenkassen sollen alle Leistungen, die ein Arzt verordnet hat, zusammengeführt und an

die Kassenärztliche Vereinigung gemeldet werden. So ermittelt man die Ärzte, die ihr

zugeteiltes Kontingent überschritten und mehr verordnet haben, als sie durften.

Muß man ins Krankenhaus, ist man einer besonders

intensiven Datenabschöpfung der Krankenkasse ausgesetzt. Alle Behandlungsinformationen,

die das Krankenhaus hat und die sich irgendwie standardisieren lassen - insgesamt mehr als

30 verschiedene Datenfelder - müssen an die Krankenkassen weiter geleitet werden.

Natürlich maschinell lesbar und damit für die Computerkontrolle aufbereitet. Da man in

Deutschland gründlich arbeitet, wurde auch die Krankschreibung nicht übersehen. Auch sie

wird vom Arzt maschinenlesbar ausgedruckt, einschließlich des digitalen

Nummernschlüssels für die Krankheit auf dem Abschnitt für die Krankenkasse.

Wie diese riesigen Datenmengen (siehe Abbildung 2)

übermittelt und verarbeitet werden sollen, ist bis Redaktionsschluß dieses Buches, Mai

1995, nicht endgültig geklärt. Kassen und Ärzteverbände müssen die Einzelheiten durch

Vertrag regeln. Von den vorgesehenen neun Abschnitten des “Vertrags über den

Datenaustausch mit Datenträgern” sind erst vier vereinbart worden. Daß auch sie

wieder geändert werden, steht schon fest.

Die Angestellten-Krankenkassen wollen die private

Firma debis, die EDV-Tochter des Daimler-Benz-Konzerns, zur Schaltzentrale für

Gesundheitsdaten machen. Die Ärztekammern, Krankenhäuser und Apotheken sollen alle

Behandlungs-Informationen an debis liefern. Dort sollen sie nach Krankenkassen aufgeteilt

und an die Krankenkassen übermittelt werden. Es wäre der logisch nächste Schritt, daß

debis die Daten nicht nur verteilt. Eine Krankenkasse allein hat gar nicht genug

Informationen, um das “Leistungsverhalten” eines Arztes statistisch so zu

untersuchen, wie es die Kassenärztliche Vereinigung kann. Jede Kasse hat nur

Behandlungsinformationen über ihre Versicherten. Nur eine Zentralstelle könnte, um einen

Arzt zu überprüfen, gleichzeitig auf die Daten aller verschiedenen Angestellten-Kassen

zurückgreifen. Debis könnte diese Funktion übernehmen.

Die Konkurrenz, die Orts-, Betriebs- und

Innungskassen (sog. Primärkassen), ist nicht untätig. In einem Modellversuch in Bayern

wollen die Primärkassen, gemeinsam mit dem Bundesministerium für Gesundheit, diese

“Kassenübergreifende Auswertung” der Krankheitsdaten erproben. Krankenhäuser,

Apotheken und Ärzteverbände sollen einer einzigen Zentralstelle die Behandlungsdaten

aller Versicherten liefern. Dort sollen die Daten durchgeprüft werden. Ein solches

Gesundheits-BKA ist zwar im Gesetz nicht vorgesehen, aber das Seehofer-Ministerium

fördert es und wird eventuell notwendige Änderungen des Gesetzes rechtzeitig

veranlassen.

Die Bekannten, denen ich von den Verdatungs- und

Kontrollplänen erzählte, verstanden meine Bedenken nicht. Die Skepsis wegen der

Speicherung von Informationen über ihre Krankheiten und Krankschreibungen teilten sie.

Aber daß man den Ärzten endlich mal auf die Finger sehen müsse, sei doch klar.

Noch größer war meine Verwunderung, als ich mit

kritischen Fachleuten aus den Krankenkassen sprach. Es muß doch endlich etwas geschehen,

war der Tenor. Daß man das Gedröhn um die “Kostenlawine im Gesundheitswesen”

in Frage stellte, war Ehrensache. In diesem Milieu kennt man die Zahlen und die Fakten.

(Siehe dazu Seite _). Aber daß sich die Ärzte mit sinnloser Apparatemedizin zügellos

bereichern, daß sie unsinnige Arzneimittel verschreiben und man dem nur mit scharfen

Kontrollen beikommen kann, war allgemeine Meinung. Die Frage, wer denn kontrollieren, was

der Kontrollmaßstab sein solle, löste nur Achselzucken aus. Wer kontrollieren solle?

“Na, am besten wir! Hauptsache, den Ärzten wird endlich auf die Finger

geklopft.”

Eine Vokabel kam immer wieder vor: Selbstbedienung

der Ärzte. (Siehe S. _). Die einzelnen Ärzte werden nach Einzelleistungen bezahlt. Sie

können also ihr Einkommen dadurch steigern, daß sie den Patienten mehr oder aufwendigere

Behandlungen “verkaufen”. Solange dieses Entgeltsystem besteht, scheint es, als

sei eine schärfere Kontrolle der Ärzte notwendig. Die Kontrolle setzt aber voraus, daß

jemand besser als Arzt und Patient weiß, wie man einen Menschen und seine Krankheit

richtig behandelt.

Auch in den ehemaligen sozialistischen Staaten haben

die Institutionen sich selbst vorgestellt als wissenschaftlich gebildete, allwissende

Überväter, die den Bürgerinnen und Bürgern soziale Leistungen gerecht und

gleichmäßig zuteilen können, weil sie bis ins Detail über sie informiert sind.

Dasselbe Konzept, nämlich Eigennutz und Eigenwilligkeit der Menschen durch dichte und

unausweichliche Kontrollen zu bekämpfen, steht hinter den Plänen zur EDV-Kontrolle der

Ärzte. Gesichtspunkte der “Wirtschaftlichkeit” und des Marktes werden mehr und

mehr zur Leitlinie dieser Kontrollen (Kühn 1991). Wir sind auf dem Weg, die Nachteile des

Sozialismus mit denen des Kapitalismus zu vereinigen.

Das “Institut der deutschen Wirtschaft”

bezifferte die Netto-Jahreseinkommen niedergelassener Ärzte bei Laborärzten auf

692.000 DM, bei Orthopäden auf 323.000, Urologen 211.000, Allgemeinärzten 143.000,

Kinderärzten 132.000 DM. Das ist bei den Allgemeinärzten soviel, wie ein Bundeskanzler

nach Hause trägt, bei den anderen erheblich mehr. Des öfteren kommen Fachleute auf die

Idee, daß hier enorme Möglichkeiten der Kostensenkung stecken (Welzk (1995): 142).

Gesundheitsökonomen sprechen davon, daß bei den

Ärzten Bedarfswecker und Bedarfsdecker identisch seien. Also: Die Ärzte sagen den

Patienten, welche Behandlung ihnen fehlt, und bieten sie ihnen an. Die Patienten

akzeptieren das Angebot, das ihnen der Arzt als “gesundheitsnotwendig”

darstellt. Bei uns kostet das die Patienten erst einmal nichts (das ist das

Sachleistungsprinzip). Das Beispiel der USA zeigt, daß die Patienten den Ärzten auch

dann glauben, wenn sie die bestellte Behandlung gleich selbst bezahlen müssen. Sofern sie

es sich irgendwie leisten können. Dort wird pro Kopf noch viel mehr für

Gesundheitsleistungen ausgegeben als bei uns. Selbstbeteiligung der Versicherten änderte

am Verbrauch von Gesundheitsleistungen in den hochentwickelten Industrieländern nichts.

Sie bewirkt nur eine unsoziale Verteilung der Belastung (siehe Seite _).

Solange am Prinzip der Einzelleistungs-Vergütung

nichts geändert wird, werden die Einkommen der Ärzte nicht sinken. Da diese das wissen,

halten sie an dem Prinzip fest. Wenn man Kosten sparen will, ohne Rationierung und

Standardisierung von Gesundheitsleistungen, ohne 3-Klassen-Medizin, müßte das

Bezahlungssystem geändert werden. Man müßte sich allerdings möglicherweise auf einen

Ärztestreik, einen politischen Krieg eines ganzen Wirtschaftszweiges gefaßt machen.

Ärzte gehören in Deutschland zu den

Großverdienern. Oben in Kapitel 3 haben wir gezeigt: Gespräche mit den Patienten bringen

ihnen so gut wie nichts ein, es sei denn, sie stufen die Patienten gleich als

psychiatrische oder psychosomatische Fälle ein. Auch eine gutwillige und materiell

anspruchslose Allgemeinmedizinerin hat deshalb nur zwei Möglichkeiten, nicht pleite zu

machen: entweder sie erbringt technische Leistungen, von der Blutabnahme über die Spritze

bis zum Röntgenbild, die sie selbst für unnötig hält. Damit deckt sie die Verluste,

die sie durch Gespräche macht. Oder sie rechnet Leistungen ab, die sie nicht erbracht

hat. Die materiell anspruchslosen Ärzte, mit denen ich gesprochen habe, tun ein wenig von

beidem. Da kann man sich ausrechnen, wie die materiell anspruchsvollen Ärzte abrechnen.

Solange die Kontrolle der Abrechnungen nur über die

“Scheinschnitte” funktioniert, kann das gut gehen. Denn den Einblick in die

Einzelleistungen haben nur die Kassenärztlichen Vereinigungen. Die aber haben keinerlei

Interesse, die vielen Tricks der Ärzte aufzudecken, die sogar in Seminaren vom

Hartmannbund gelehrt werden. Viele Ärzte haben schon ein Praxis-EDV-System mit einer

Ärzte-Software, die von der Kassenärztlichen Vereinigung anerkannt ist. Bestandteil

jedes dieser Programme ist, daß der Anwender jederzeit feststellen kann, wie weit er mit

ihren Behandlungen im Quartal noch vom Durchschnitt der Ärzte seiner Fachrichtung und von

der eigenen Abrechnungsleistung im letzten Quartal entfernt ist. Damit wird der Arzt

darauf orientiert, pro Krankenschein ein wenig mehr als den Durchschnitt abzurechnen. Die

Kostensteigerungen werden dadurch für die Kassen nicht greifbar, sie lassen sich nicht

auf den einzelnen Arzt zurückführen.

Wenn aber jetzt die Krankenkassen in die Einzelheiten

des “Leistungsgeschehens” hineinsehen können, werden eine Vielzahl von

Plausibilitätsprüfungen möglich. Stimmt der Durchschnitt der Diagnosen? (Nicht alle

Patienten können eine sehr schlimme Krankheit haben). Stimmt der Zusammenhang zwischen

Diagnose und Leistung? (Bei einem Schnupfen kann man keine Blutabnahme machen). Stimmt das

Verhältnis zwischen Leistungszeit und Arbeitszeit (ein Arzt kann nicht 100 besonders

gründliche Untersuchungen am selben Tag durchführen). Und in den Stichprobenprüfungen

können die Kassen sogar direkt die Patienten fragen, was der Arzt getan hat.

Den einzelnen Ärzten bleiben nur Ausweichstrategien.

Man kann ehrlich sein und bei normalen Infektionen nur eine einfache Untersuchung und

Beratung aufschreiben. Dann muß der Patient nach drei bis vier Minuten das

Behandlungszimmer verlassen. Also: Griff zum Rezeptblock, Billig-Arzneimittel, der

nächste bitte. Oder man kann öfter als bisher etwas wirklich Schlimmes bei Patienten

finden, etwas, das eine intensive Behandlung erfordert. Diese intensive Behandlung führt

man dann auch wirklich durch. Am besten, man kombiniert beide Methoden, dann stimmt die

Statistik über alle Patienten.

Bisher haben die Ärzte auch ein bißchen die

Patienten betrogen. Wenn sie sich ausführlicher mit uns unterhalten hatten, schrieben sie

zum Ausgleich ein paar teure Gebührenziffern und eine entsprechend schlimme Diagnose. Wir

wußten zum Glück nichts von unserem Siechtum. Wenn aber die Kassen auch die

Apothekenrezepte, Röntgenleistungen usw. in die Kontrolle einbeziehen, geht das nicht

mehr. Dann werden wir den Verdacht des Arztes auf Magengeschwür oder auf einen kleinen

Gehirntumor, der bei schlimmen Magen- oder Kopfschmerzen ja aufkommen kann, bitter ernst

nehmen müssen. Er wird uns nicht sagen, daß er diese Diagnose gerade braucht, um in

diesem Quartal seinen Schnitt zu machen. Das gleiche gilt für schwerwiegende

psychiatrische und psychotherapeutische Diagnosen, z.B. “psychische

Dekompensation”. Die dazugehörigen Behandlungen sind inzwischen mit ähnlich hohen

Punktwerten ausgestattet wie technische Leistungen. Ihre Nutzung wird

“ganzheitlichen” und anderen Ärzten dringend empfohlen, damit sie rentabel

arbeiten (Machens (1994): 127; Brüggemann/Mader (1990): 127-130). Die Kontrolle der

Ärzte erzwingt, daß sie demnächst nach den Möglichkeiten der Gebührenordnung nicht

nur aufschreiben, sondern auch Krankheiten feststellen und behandelt werden. Und wir, die

Patientinnen und Patienten, werden mitmachen. Was bleibt uns übrig, als den Fachleuten zu

vertrauen. Wir müssen uns damit abfinden, daß wir nach einer Medizinalordnung kuriert

werden, und daß bei uns die Krankheiten auftreten, die dort stehen.

Durch die Art der Abrechnung wird auch bestimmt, wie

medizinische Leistungen unter den Patienten aufgeteilt werden. Budgets für Arzneien und

Hilfsmittel haben ebenso ihre Auswirkungen, wie Diagnose-Pauschalen. Die Tendenz der

Budget-Kontrollen richtet sich gegen die Alten und Kranken. Denn je jünger und gesünder

die Patienten sind, desto weniger Hilfsmittel und Medikamente verlangen sie vom Arzt,

desto geringer wird dessen Risiko, sein Konto für Medikamente und Hilfsmittel zu

überziehen. Mit vielen alten oder behinderten Patienten hängt der Arzt schnell in den

Maschen der Kontrolle. Es ist seit dem Gesundheitsstrukturgesetz 1993 im finanziellen

Interesse der Ärzte, jüngere und gesündere Patienten zu behalten, und überzählige

Alte und chronisch Kranke zur Konkurrenz abzuschieben. Der ideale Patient, die ideale

Patientin ist mittelkrank. Weder ganz gesund (daran verdient man nichts), noch behindert

oder chronisch krank (zu hoher Ressourcenverbrauch, Gefahr des Honorarabzugs.) Der

Normalmensch hat eine Normkrankheit.

Für die Allgemeinmediziner und Praktischen Ärzte

soll es in Zukunft eine “Leistungskomplexpauschale” pro Patient und Quartal

geben, deren Höhe sich nach der Schwere der Krankheit richten soll. Damit werden Ärzte

noch mehr Menschen, die kaum zu klagen haben, für ziemlich krank erklären müssen, aber

die, denen es sehr schlecht geht, werden oft gesünder sein, als sie denken. Wir werden

gesunde Kranke, und kranke Gesunde. Denn je schlimmer die Krankheit ist, die die Ärzte

bei mir feststellen, desto mehr Geld der Kasse dürfen sie für mich ausgeben, desto mehr

verdienen sie selbst. Die Festbeträge richten sich aber nach Durchschnittspatienten. Bei

derselben Krankheit ist die Behandlung von Jungen und Gesunden einfacher und billiger. Die

Heilung von Alten, chronisch Kranken oder Behinderten ist viel teurer, sie verbrauchen

mehr Arbeitszeit, Mittel und Medikamente, als ihre Pauschalen hergeben. Sie sind für die

Krankenhäuser schon heute eine Belastung. Auch für die Ärzte werden sie es bald sein.

Bei ihnen ist es ökonomisch ungünstig, neue Krankheiten zu erkennen, denn man müßte

sie mit Verlust behandeln. Da sieht der Arzt lieber nicht so genau hin.

Die Fachärzte sollen weiterhin

Einzelleistungs-Vergütungen erhalten. Im Interesse der Transparenz, die von den Kassen

angestrebt wird, müßte es dort bei der harten Medizin bleiben. Also bei der Körperteil-

und Organreparatur nach Zeitvorgaben, denn nur eine solche Behandlungsweise ist mit dem

neuen System prüfbar. Eine sanfte Medizin entzieht sich der Kontrolle. Bei ihr ist einem

bestimmten äußerlichen Symptom nicht eine ganz bestimmte, mit bestimmten Mitteln

ausgeführte Diagnose und Therapie zugeordnet. Wenn die sanfte Medizin sich bei

Fachärzten durchsetzten würde, wären die Kontrollinvestitionen der Kassen sinnlos. Doch

die Kassen werden es uns nicht leicht machen. Sie werden mit ihren Kontrollen sanfte

Behandlungsweisen noch unrentabler machen, als sie schon sind.

Für die Fachärzte läuft es deshalb darauf hinaus,

ihre Behandlungsweise einzufrieren. Das Verständnis von ärztlicher Kunst, das dem

“einheitlichen Bewertungsmaßstab” zugrunde liegt, nämlich die Organ- und

Körperteilreparatur nach Zeitvorgaben, wird unveränderbar festgeschrieben. Auch die

jetzige Verteilung der Krankheiten und Behandlungen auf die Gesamtheit der Patienten wird

zunächst eingefroren, dann planmäßig beschränkt. Wir bekommen eine Standardmedizin mit

Standarddiagnosen und Standardtherapien. Ob es uns persönlich besser oder schlechter geht

als der Standard vorsieht, ist unwichtig. Wer anders behandelt werden will, muß sich

privat versichern.

Ärztevertretungen fordern bereits seit langer Zeit,

daß die gesetzliche Krankenversicherung nur die sogenannte Grundsicherung abdecken solle.

Alles, was darüber hinaus gehe, sollten die Patienten selbst zahlen (und könnten dafür

eine private Zusatzversicherung abschließen). Beim Zahnersatz wurde schon ein erster

Schritt in diese Richtung gemacht.

Die Aufspaltung in Grund- und Zusatzsicherung kann

nicht nur dadurch geschehen, daß bestimmte ärztliche Leistungen ausdrücklich aus dem

Leistungskatalog herausgenommen werden. Möglich ist auch, daß die Kassen und

Ärztevereinigungen eine ärztliche Behandlungsweise, die uns Patienten angemessen

erscheint, durch ihre Kontrollen unmöglich machen. Wenn die Kontrollen wirklich greifen

und die Ärzte dadurch zur Minimal-Medizin gezwungen werden, wächst der Anreiz, dieses

System mit einer privaten (Zusatz-)Krankenversicherung hinter sich zu lassen - natürlich

nur für die, die es sich leisten können. Die Grundversorgung der etwas Ärmeren, die

noch von den Kassen bezahlt wird, könnte dann um so rigider kontrolliert werden.

Grundlagen dieser Kontrolle liegen schon bereit: Theorien darüber, wessen Gesundheit und

Leben zuerst geopfert werden muß, wenn das Geld knapp wird.

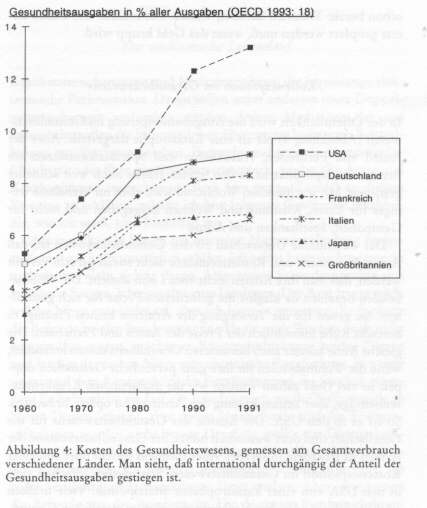

In der Öffentlichkeit wird die Ausgabensteigerung im

Gesundheitswesen (Abbildung 4) oft als eine Katastrophe dargestellt. Aber der Anteil von

Fernreisen, Autokäufen und Spielbankumsätzen am BruttoInlandsprodukt ist in den letzten

Jahren noch weit massiver gestiegen. Mit wachsendem Wohlstand wird eben im Verhältnis

weniger für Essen, Kleidung und Wohnen ausgegeben und mehr für Gesundheit, Spielbanken

und Autos.

Der wesentliche Unterschied bei den Gesundheitskosten

ist, daß Autos, Fernreisen und Rouletteeinsätze nicht sozial gerecht verteilt werden,

daß man ihre Kosten nicht vom Lohn abzieht. Die Wohlhabenden bezahlen da klaglos die

geforderten Preise für sich ganz allein. Sie geben für die Versorgung der Ärmeren

keinen Pfennig, es herrscht Ruhe hinsichtlich der Preise der Autos und Fernreisen. Die

gleiche Ruhe könnte auch bei unseren Gesundheitskosten herrschen, wenn die Wohlhabenden

für ihre ganz persönliche Gesundheit doppelt so viel Geld zahlen würden wie die

momentanen Krankenkassenbeiträge, aber keinen Pfennig den Ärmeren zu opfern bräuchten.

So ist es in den USA. Die Kosten des Gesundheitswesens für die Gesellschaft sind dort

doppelt so hoch, der Gesundheitszustand der Armen ist trotzdem miserabel. Aber niemand

spricht dort von einer Kostenexplosion im Gesundheitswesen. Statt dessen sprechen viele in

den USA von einer katastrophalen Sozialpolitik. Viele verarmte Weiße mußten erleben,

daß sie oder ihre Nachbarn mit 50 vom staatlichen Gesundheitssystem fallengelassen

wurden, daß behinderte Kinder sterben mußten. Die staatliche Krankenversicherung war ein

Hauptthema des Wahlkampfes von Bill Clinton, er versprach Besserung für deren Finanzen.

Aber wir hinken ja immer 10 Jahre hinter den USA her.

Krankenversicherungen und Mediziner planen die

lebenslange elektronische Patienten-Akte. Damit sollen, unter anderem, teure

Doppeluntersuchungen verhindert werden. Jedem Mediziner, der uns untersucht, sollen die

Informationen über unsere bisherigen Behandlungen zur Verfügung stehen. Entweder auf

unserer Gesundheits-Chipkarte, oder über ein Computer-Netzwerk, an das alle Ärzte und

Krankenhäuser angeschlossen sind. Um meine Zweifel an diesem Konzept zu erklären,

hmöchte ich hier folgende Geschichte erzählen, die, wie ich weiß, kein Einzelfall ist:

Militärmediziner hatten bei mir eine

Nierenentzündung festgestellt und mich für untauglich erklärt. Ich selbst hatte nichts

gemerkt und glaubte nicht richtig daran. Aber meine Freundin machte sich ernsthafte

Sorgen, ich ging zum Urologen. Der Arzt fragte mich, welche Niere entzündet war, aber ich

hatte es vergessen. Er forderte die Befunde bei der Bundeswehr an. Aber als sie wochenlang

nicht kamen, machte er Röntgenaufnahmen beider Nieren und fand in der linken Niere eine

chronische Entzündung. Er zeigte sie mir auf dem Röntgenbild, die Entzündung sei da,

deutlich zu sehen. Er behandelte sie fast ein Jahr lang, ich mußte Sulfonamide in hohen

Dosen nehmen, aber meine Urin-Befunde und die Röntgenaufnahmen wurden nicht besser. Der

Arzt wollte zur Chemotherapie mit Cortison übergehen, oder mich zwecks “offener

Nieren-Biopsie” aufschneiden, ich weigerte mich. Meine Freundin meinte, ich sollte

vernünftig sein, man könnte daran sterben. Aber jetzt kamen die Befunde von der

Bundeswehr. Die Ärzte im Bundeswehrkrankenhaus hatten die Entzündung ganz eindeutig in

der rechten Niere erkannt. Die Aufnahmen lagen bei, und die Entzündung in der rechten

Niere war mit Filzstift eingekreist. Ansonsten waren die Bilder identisch mit denen von

meinem Arzt. Danach bin ich einfach nicht mehr hingegangen; das ganze ist 20 Jahre her.

Inzwischen weiß ich aus Erfahrung: ich könnte mir

jederzeit wieder beim Urologen eine Nierenentzündung abholen, auf jeder gewünschten

Niere, ich brauche nur leichte Rückenschmerzen rechts oder links zu haben. Der Urologe

würde die Entzündung auf dem Röntgenbild sofort sehen: wegen des Urin-Befundes muß sie

einfach da sein. Ich könnte dann solange Cortison schlucken, bis wirklich eine Niere

kaputt ist. Wenn es damals einen Ort gegeben hätte, wo man meine medizinischen Daten

hätte abrufen können, wäre ich um diese Erfahrung ärmer. Jeder Urologe hätte zuerst

in den Computer geschaut und geprüft, was seine Kollegen gesehen haben. Und dann hätte

er das gleiche gesehen. Da wäre ich machtlos gewesen und hätte Cortison eingenommen. Und

hätte wahrscheinlich keine Chance mehr gehabt, manche Einstellungsuntersuchungen zu

überstehen. Mein Leben wäre gründlich anders verlaufen.

Viele Patienten lassen wichtige medizinische

Feststellungen noch einmal von einem zweiten Arzt gegenchecken, ohne ihm von der ersten

Untersuchung zu berichten. Solche Doppel-Untersuchungen sollten möglich sein. Niemand

soll wissen, ob es überhaupt, und wo es medizinische Informationen über uns gibt, es sei

denn, wir wünschen es. Daß es eine allgemein bekannte Stelle gibt, bei der

Gesundheitsdaten gespeichert sind, verletzt schon unser Selbstbestimmungsrecht. Bisher

konnte jeder Versicherte unwiderlegbar behaupten, er sei nicht in ärztlicher Behandlung.

Man muß häufig bei der Einstellungsuntersuchung den eigenen Arzt von der Schweigepflicht

gegenüber dem Betriebsarzt entbinden. Aber man kann seinen Arzt veranlassen, nur

bestimmte Informationen weiterzugeben, kann gar keine oder nur bestimmte Behandler angeben

und andere verschweigen. Zukünftig könnten Arbeitgeber die Einstellung davon abhängig

machen, daß man die “Selbstauskunft” der Krankenkasse über seine gespeicherten

Gesundheitsdaten vorlegt. Auf diese Selbstauskunft hat jeder einen gesetzlichen Anspruch.

Der Auszug aus dem Gesundheitsregister könnte in Zukunft eine ähnliche Rolle spielen,

wie die Schufa-Auskunft (Kuhlmann 1993: 205).

Aber die Gesundheitsökonomen sehen ein “hohes

Sparpotential”, wenn man alle Doppel-Untersuchungen unterbinden würde. Noch mehr

könnte man nach ihrer Ansicht sparen, wenn alle Menschen ihre Gesundheitsrisiken kennen

und gesundheitsbewußt leben würden. Auch dazu soll die elektronische Krankenakte dienen.

“Wer Risiken vermeidet, bleibt gesünder”, so heißt es. Die Anleitung des

Lebens durch Medizin wird in den Alltag verlängert, jeder wird dadurch ununterbrochen

Patient.

Früher gab es eine Sorte Gesunde und viele Arten von

Kranken. Man war gesund, wenn man nicht zum Arzt ging. Zukünftig gibt es keine Gesunden

mehr. “Risikoträger des Risikos X” ist eine neue Art der Diagnose. Bei jeder

Behandlung muß der Arzt unsere Krankheit in ein Schlüsselverzeichnis einordnen, die

“Internationale Klassifikation der Krankheiten” (International Classification of

Diseases, ICD). Darin ist jeder Krankheit eine Nummer zugeordnet. In der Klassifikation,

in die wir zur Zeit eingeordnet werden, nämlich der neunten Revision der ICD, sind

bereits viele Bereiche mit “Risiko-Diagnosen” enthalten: Gutartige Neubildungen

(210 - 229 ), Persönlichkeitsstörungen (301), Sexuelle Verhaltensabweichungen und

Störungen (302), wozu auch Homosexualität gehört (Ziffer 302.0), Alkoholabhängigkeit

(303) - Alkoholkrankheit ist eine andere Ziffer -, und 315 (Umschriebene

Entwicklungsrückstände). Zu jeder dreistelligen Zahl gehören 5 - 10 einzelne Diagnosen

(ICD-9 1988).

Die neue, 10. Revision der ICD (ICD-10 1992) enthält

wesentlich mehr solche Risiko-Diagnoseklassen: Entwicklungsstörungen bezüglich

Schulleistungen (F 81), Störungen der sozialen Funktion, spezifischer Beginn in Kindheit

und Jugend (F 94, eine solche Krankheit ist z.B. das Nasenbohren), anormale Befunde bei

der Urinuntersuchung (R 80 - R 82), anormale Befunde bei anderen Körperflüssigkeiten,

Substanzen und Geweben, ohne Diagnose (R 83 - R 89), persönliche Geschichte von

Risikofaktoren (Z 91). Einige Diagnosen aus dieser Zehnten Revision treffen auch dann auf

mich zu, wenn ich mich glänzend fühle: Konstitutionell hohe Statur (E 343.4 ), Mäßige

Protein-Mangelernährung (E 44.1), Koffein-Abhängigkeits-Syndrom (F 15.2).

Wenn ich wegen eines solchen Risikos nichts

unternehme, bin ich falsch beraten. Denn mit Statistikprogrammen können Forscher

Zusammenhänge zwischen Risiko und Krankheit herstellen. Etwa zwischen bestimmten

Schulleistungen und der Wahrscheinlichkeit, verrückt zu werden; zwischen der Anzahl der

Kinder, die eine Frau zur Welt gebracht hat, und sogenannten Fehlbildungen ihrer

Neugeborenen; zwischen Ernährungszustand und Lebenserwartung. Mediziner, z.B. die

Erforscher menschlicher Erbanlagen, entdecken viele verschiedene Gesundheiten, die man

haben kann. Schon dem Säugling bei der Vorsorgeuntersuchung werden Eigenschaften

zugeschrieben, die er nie wieder verliert.

Man braucht viele Datenspender, um statistisch zu

beweisen, daß ein Gen, ein Verhalten, eine “Störung” oder ein “abnormaler

Befund” zur Krankheit führt. Vorsorgeuntersuchungen, Reihenuntersuchungen von

Schwangeren, von Neugeborenen und Arbeitnehmern sind ergiebige Datenquellen

(Bertrand/Kuhlmann 1994). Zukünftig soll die Gesundheits-Chipkarte zur Kontrolle

eingesetzt werden, ob Schwangere und Mütter von Kleinkindern sich regelmäßig

untersuchen lassen, ob jeder Versicherte über 40 zur Krebsvorsorge geht. Die Karte ist

Bestandteil eines elektronischen Daten-Sammel-Systems, demnächst wird es mit ihrer Hilfe

Datenbanken mit jeweils Dutzenden von Gesundheits- und Lebensdaten über Millionen von

Versicherte geben. Damit kommt man ohne großen Aufwand kleinsten “Risiken” auf

die Spur. Ein Schritt in diese Richtung sind bundesweite Register für Fehlbildungen von

Neugeborenen, und die Krebsregister, die zur Zeit geplant sind. Auch wenn die Daten

anonymisiert werden: über den Umweg der Statistik wirken sie auf das Individuum zurück.

Denn in einer Risikogruppe zu sein, kann gravierende

Folgen haben: Der Schularzt fordert bei der Einschulung das Kindervorsorge-Heft an, die

frühkindlichen Untersuchungen beeinflussen die Schullaufbahn. Die Krankenkasse rät

Risikopersonen zur Therapie und zu einem anderen Lebensstil. Die private Versicherung

verlangt höhere Beiträge, oder sie weigert sich - z.B. bei Verdacht auf Homosexualität

- Verträge abzuschließen. Der Frauenarzt rät zum Abbruch der “genetisch

riskanten” Schwangerschaft. Die Arbeitnehmerin mit “genetischem Risiko”

wird - nach dem Regierungsentwurf zum Arbeitsschutzgesetz - an einen anderen Arbeitsplatz

versetzt oder entlassen. Wer nicht Risiken vermeidet, wer Ski fährt oder raucht, trotz

Übergewicht keinen Sport treibt, nicht zum Zahnarzt geht, soll mehr bezahlen. Die

Gemeinschaft der Versicherten könne schließlich nicht die Kosten des

“unverantwortlichen Verhaltens” tragen.

Dem medizinisch gesteuerten Leben könnte in Zukunft

große Wichtigkeit zukommen. Religiöse und politische Ideologien liefern den meisten

Menschen keine ausreichende Erklärung mehr für ihr Schicksal. Religion, politische

Haltung, Geschlecht oder Herkunft werden nicht mehr als Erklärung für die eigene

Lebenssituation herangezogen. Doch verschiedene Lebenschancen, fast unüberwindliche

Schranken gibt es immer noch in unserer Gesellschaft. Medizin und Psychologie sind im

Begriff, diese Lücke zu füllen. Bekannte erklären mir, daß sie durch eine Therapie

jetzt ihre wahren Bedürfnisse verstanden hätten. Arbeitslose, Streßopfer und

Benachteiligte sehen oft bei sich selbst ein medizinisches oder psychisches Problem - wie

z.B. die hysterischen Frauen im 19. Jahrhundert. Schon meinen Genetiker, für

Alkoholismus, Schizophrenie und Kriminalität gebe es erbliche Risikofaktoren.

Gerade die Personenkreise, die einmal mit

Vorsorgemedizin geschützt werden sollten, werden durch die Risiko-Vorsorge ausgegrenzt.

Empfindliche Arbeitnehmer an giftigen Arbeitsplätzen werden nicht geschützt, man nimmt

ihnen den Arbeitsplatz. Arme, die ungesünder arbeiten und leben als Wohlhabende, bekommen

nicht etwa mehr Geld, sie sollen mehr zahlen für ihren Versicherungsschutz. Behinderte

werden als vermeidbar hingestellt, Homosexuelle ausgegrenzt, Straffällige als unheilbar

weggesperrt. US-Gewerkschaften, die früher Präventionsprogramme unterstützt haben,

raten jetzt den Beschäftigten, sich nicht mehr untersuchen zu lassen. In Deutschland

käme eine solche Warnung womöglich zu spät. Denn eine Pflicht zu Risiko-Untersuchungen

gehört zu den Plänen, die Bundesgesundheitsminister Seehofer für die dritte Stufe der

Gesundheitsreform angekündigt hat. Jede und jeder Versicherte soll mindestens einmal

jährlich zum Arzt. “Wenn sich herausstellt”, so Seehofer im Juli 1994 in einem

Interview, “daß der Versicherte durch gesunde Ernährung, notwendige Hygiene,

regelmäßige Bewegung, Verzicht auf Nikotin und weitgehenden Verzicht auf Alkohol zu

seiner eigenen Gesundheit aktiv beiträgt, soll er weniger Selbstbeteiligung im

Krankheitsfall und weniger Versicherungsbeitrag zahlen.” Im gleichen Atemzug forderte

Seehofer die direkte Ankopplung der Ärzte an die Großrechner der Krankenkassen. Sie

wäre erforderlich, um die Meldungen über den Gesundheits-TÜV technisch zu handhaben.

Wenn jeder sein Leben lang Patient ist und ärztlich

betreut wird, kostet das Geld. Das ist das Thema der Gesundheitsökonomen. In der

Gesundheitspolitik ist ihr Wort in den letzten zehn Jahren immer wichtiger geworden. Die

elektronische Zuteilung von Gesundheitsleistungen soll nach ihren Vorschlägen in Zukunft

nach neuen Maßstäben geschehen: denen von Ökonomie und Bioethik. Berichte des

“Sachverständigenrates für die konzertierte Aktion im Gesundheitswesen” sind

zur Leitlinie der Gesundheitsreformen geworden. Darin haben die Gesundheitsökonomen ihre

Argumente schon durchgesetzt.

Gesundheitsökonomen und Ärzte profitieren von einem

Dogma der Neuzeit: niemand darf etwas wichtiges nur deswegen bekommen, weil er es will.

Das wäre die Ökonomie der Bedürfnisse. Das Gesetz der Marktwirtschaft ist aber

Knappheit. Wenn jemand sich etwas wertvolles nicht kaufen kann, muß wenigstens

wissenschaftlich festgestellt werden, daß er es braucht (Stone 1993: 52). Bei der

Gesundheit soll nicht das Geld darüber entscheiden, ob man behandelt wird. Aber, wenn

weder das Geld entscheiden soll, noch der bloße Wunsch des Einzelnen ausreicht, was dann?

Bisher haben “objektive Befunde” entschieden. Wenn Ärzte uns krank schreiben,

dürfen wir zu Hause bleiben, sonst nicht. Wenn ihr Befund es verlangt, behandeln sie uns,

sonst nicht. Nur, wenn sie es sind, die uns Medikamente verschreiben, uns ins Krankenhaus

einweisen, bekommen wir, was wir wünschen. Sie sollen uns nur dann etwas geben, wenn wir

es wirklich brauchen. Wenn aber jeder ein gesunder Kranker ist, wenn Krankheit nichts

objektives mehr ist, wird das schwierig. In der Medizin hat sich beinahe die Ökonomie der

Bedürfnisse durchgesetzt.

Das war die Chance der Gesundheitsökonomen: Sie

wollen jetzt die angeblich knappen “medizinischen Güter” verteilen. Ihre erste

Forderung ist, sie wieder an die zu verkaufen, die zahlen können. Dazu schlagen sie

verschiedene Versichertenklassen und die Ausgrenzung von Leistungen vor. Aber nach welchen

Kriterien sollen die Leistungen ausgewählt werden, die die Versicherung noch zahlt; wie

sollen diejenigen Versicherten ausgewählt werden, die Leistungen erhalten? Die Medizin

hat keine Maßstäbe dafür. Gesundheitsökonomen bringen da eine neue Wissenschaft ins

Geschäft: die Bioethik. Ihr Vorschlag: Was uns am glücklichsten und längsten leben

läßt, wird noch bezahlt. Was weniger Glück und langes Leben bringt, muß jeder selbst

kaufen (Arnold 1993: 163 - 165). Aber was das Glück ist, und wie viel Lebensdauer man

durch eine Behandlung erwerben kann, dürfen Patienten nicht selbst einschätzen, die

Bioethiker stellen es objektiv fest. Sie berechnen die Qualität und Lebenserwartung, die

unser Leben durch eine Behandlung statistisch bekommt. Da Alte und Behinderte angeblich

nicht so glücklich sind wie Junge, Nichtbehinderte, und vielleicht kürzer zu leben

haben, erhalten sie weniger Leistungen. Die Normen der Bioethik sollen zu

Qualitätsmaßstäben der Medizin werden, indem ermittelt wird, welche Behandlung objektiv

für welche Gruppe von Patienten die beste ist, also welche ihnen mit dem gegebenen Geld

die höchste “Lebensqualität” verschafft (v. d. Schulenburg u.a. 1994). Eines

Tages werden das Richtlinien für Ärzte sein, deren Einhaltung per EDV überwacht wird.

Um solche Qualitäts-Berechnungen anzustellen, werden

sehr große Datenmengen aus dem “Leistungsgeschehen” gebraucht. Man benötigt

Liegezeiten im Krankenhaus, Alter der Patienten, Kosten der Operationen und den weiteren

Krankheitsverlauf für Tausende von “Fällen”. Erst mit Hilfe der

Krankenversichertenkarte und der Vernetzung im Gesundheitswesen können diese Daten

gesammelt und genutzt werden. Die Krankenversichertenkarte verwandelt den

unverwechselbaren einzelnen Versicherten in den statistischen Versicherten, der

Arztcomputer macht das unverwechselbare einzelne Gespräch oder die Operation zur

statistisch verwertbaren Behandlungsinformation. In dieser “zweiten Realität”

werden neue Tatsachen hergestellt, die sich auf den unverwechselbaren Versicherten

auswirken: es wird festgestellt, wieviel man noch in ihn investieren soll und kann.